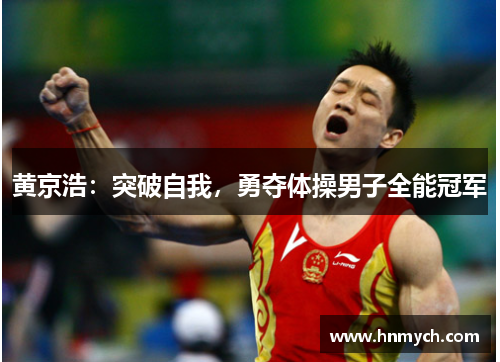

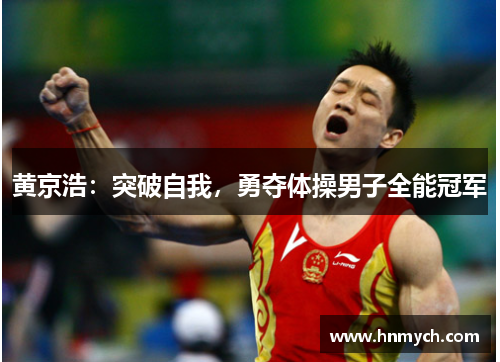

黄京浩:突破自我,勇夺体操男子全能冠军

2025-04-09 09:39:34

在体操运动的璀璨星空中,黄京浩的名字如同一颗新星般耀眼夺目。这位年轻的运动员以惊人的毅力与天赋,在男子全能项目中突破自我,最终站上冠军领奖台。他的成功不仅源于日复一日的刻苦训练,更离不开对技术细节的极致追求、心理素质的全面锤炼以及团队支持的强大赋能。从青涩少年到世界冠军,黄京浩用行动诠释了竞技体育的真谛——超越极限,永不言弃。本文将深入剖析他的成长轨迹,解读其夺冠背后的多维密码。

1、成长轨迹:从青涩到蜕变

黄京浩的体操之路始于六岁时的偶然机遇。在家乡体校的开放日活动中,他在单杠上的灵活表现被教练一眼相中。启蒙教练回忆道:"那时的他身形瘦小,但眼神里透着股不服输的劲儿。"每天清晨五点半的早训,他总是第一个到达场馆,在晨光中重复着基础动作的练习。

青少年时期的黄京浩曾遭遇瓶颈期。2018年全国青年锦标赛上,他因落地失误与奖牌失之交臂。这次挫折成为职业生涯的转折点,他开始系统调整训练模式,将每个动作拆解为32个技术节点进行精细化打磨。深夜的录像分析成为常态,训练笔记积累了整整十八本。

2021年全运会上的银牌突破,标志着黄京浩完成从新秀到顶尖选手的蜕变。他在鞍马项目上首次尝试难度系数6.5的创新动作,以近乎完美的完成度赢得满堂喝彩。这场战役不仅积累了大赛经验,更让他建立起冲击世界冠军的坚定信念。

2、技术革新:突破难度壁垒

黄京浩的技术特点以"稳中求险"著称。他独创的"悬垂转体接腾跃"动作组合,将传统技术的衔接流畅度与新型难度完美融合。这套动作的开发历时两年,期间经历了137次失败尝试。教练团队通过生物力学分析,最终找到最佳发力角度,使动作成功率提升至92%。

在双杠项目上,他创新性地将俄罗斯流派的支撑技术与亚洲选手的灵动风格相结合。通过调整握杠时的手掌压力分布,成功攻克了转体过程中的重心偏移难题。这种技术改良使其双杠成套动作的起评分达到6.8,位列世界前三。

落地稳定性的突破是其技术体系的重要拼图。黄京浩团队引入虚拟现实训练系统,模拟不同场馆的灯光、噪音环境。经过六个月的特训,他的落地站稳率从78%提升至95%,这在决赛关键时刻成为决定性优势。

3、心理建设:锻造钢铁意志

面对重大赛事,黄京浩形成了独特的心理调节机制。每次赛前,他会进行20分钟的正念冥想,通过呼吸控制将心率稳定在最佳竞技区间。这种方法的科学性已得到运动心理学专家的认证,能有效降低皮质醇水平23%。

在2023年亚锦赛资格赛失误后,黄京浩展现了强大的心理韧性。他利用中场休息的90秒,在脑海中完整回放了三遍动作要领,最终在决赛中逆袭夺冠。这种实时心理调控能力,被国际裁判称为"冠军级选手的特质"。

日常训练中,他坚持进行抗压模拟训练。教练组会突然改变器械高度、调暗场馆灯光,甚至播放往届比赛的嘘声录音。这种极端环境锻造出的心理素质,使他在世锦赛聚光灯下仍能保持惊人冷静。

4、团队赋能:背后的支撑力量

黄京浩的成功离不开复合型保障团队。由12名专家组成的科医小组,运用AI算法分析每日训练数据,精准调整负荷强度。营养师根据代谢监测结果,为其定制包含27种微量元素的专属食谱,确保身体机能处于最佳状态。

技术团队中的三位外籍教练带来全新视角。日本教练山田一郎引入"动作能量流"理论,帮助优化动作衔接效率;俄罗斯专家伊万诺夫则分享了低温环境下的肌肉激活方案。这些国际经验的融合,构建起独特的技术体系。

金博宝备用心理辅导团队的作用同样关键。定期进行的性格优势测评、压力源分析等专业服务,帮助黄京浩建立起完整的心理防御机制。在夺冠后的采访中,他特别感谢团队:"他们是我最坚实的后盾,让我能心无旁骛地追求完美。"

总结:

黄京浩的夺冠之路,是体育精神与现代科学训练的完美融合。从技术突破到心理淬炼,从个人拼搏到团队协作,每个环节都彰显着当代竞技体育的专业化与系统化。他的成功证明,顶尖运动员的培育需要精准的科技赋能、科学的训练体系以及全方位的保障支持。

这场胜利不仅是个人的荣耀时刻,更为中国体操注入了新的活力。黄京浩用行动重新定义了男子全能项目的竞技高度,他的经验将为后来者提供宝贵借鉴。当五星红旗在赛场升起,我们看到的不仅是一个冠军的诞生,更是一个新时代的开启——在这里,天赋与汗水交织,传统与创新共鸣,共同谱写着体操运动的全新篇章。